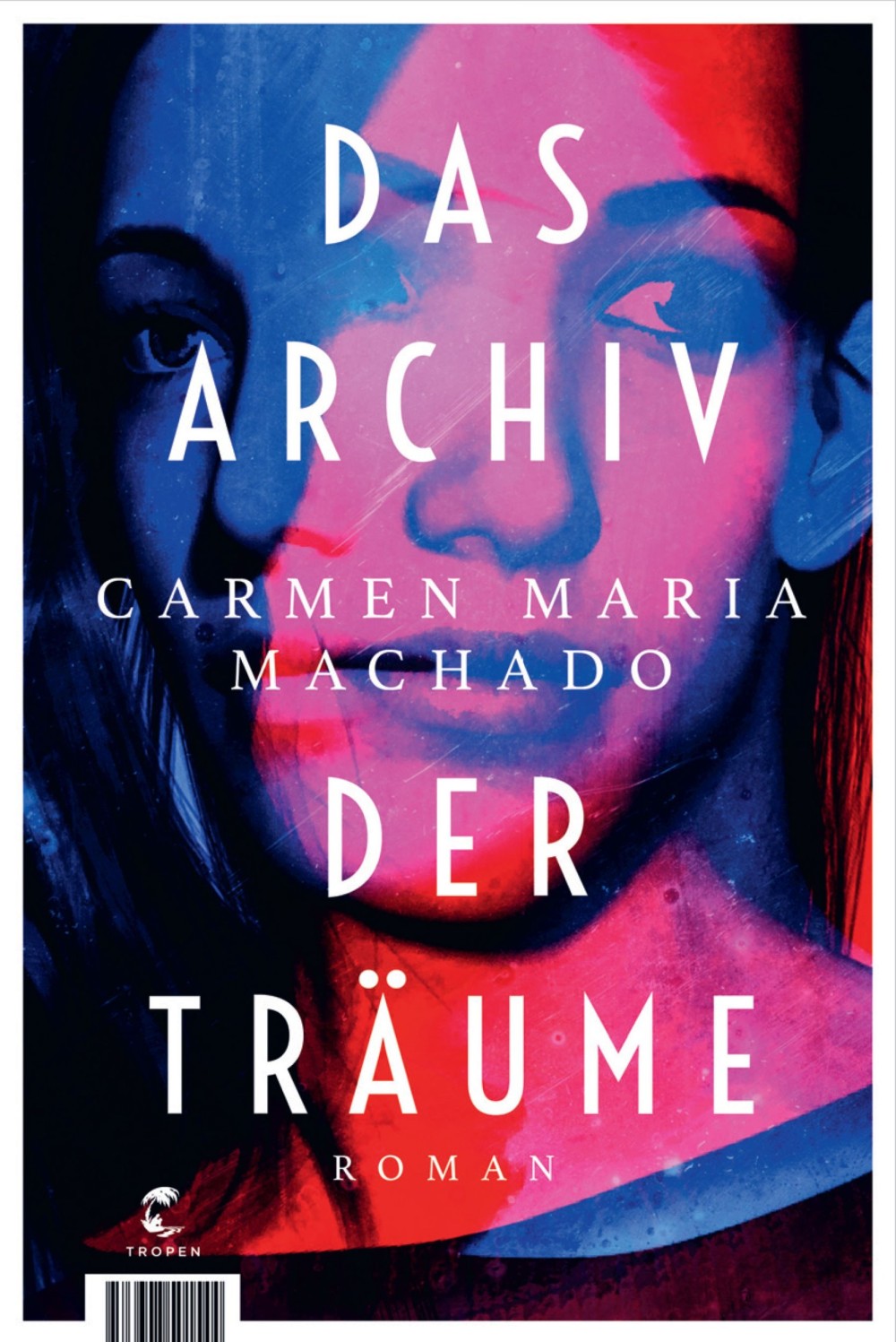

Carmen Maria Machado: Das Archiv der Träume, Klett-Cotta/Tropen

Endlich scheint in den USA etwas in Bewegung zu geraten: Die gleichgeschlechtliche Ehe rückt in greifbare Nähe und Carmen Maria Machado stürzt sich in ihre erste große Beziehung zu einer Frau, die sich sehr bald als toxisch herausstellt. Kann man darüber schreiben, was wirklich passiert ist, und wenn ja, wie? Machado hat ihre Form gefunden. Mit jedem Kapitel durchschreitet sie ein anderes literarisches Topos: Gespensterhaus, Erotika, Bildungsroman. So entsteht ein Kaleidoskop, das sich genauso mit ihrer religiös geprägten Jugend wie den Stereotypen queerer Beziehungen oder popkulturellen Bezügen auseinandersetzt.

Das sagen wir:

»Es gibt Archive, die das Bestehende festschreiben – und es gibt solche, die Lücken füllen, sie sichtbar machen und allein durch ihr Bestehen eine andere Welt fordern. Carmen Maria Machado fügt mit ihrem experimentellen Roman »das Archiv der Träume« der eher spärlichen Auseinandersetzung um toxische Dynamiken in gleichgeschlechtlichen Beziehungen einen fundamentalen Baustein hinzu. Und einen, der sehr weh tut. Obwohl das eigentlich, vielleicht, zwei Selbstverständlichkeiten sind: In queeren und lesbischen Beziehungen kann das gleiche Schlechte geschehen, das in heterosexuellen Machtdynamiken hausen kann – und ist doch noch ein bisschen schwieriger einzugestehen, einzuordnen und zu entwirren.

Machado tut dies in Kleinstkapiteln und einem oft essayistischen Ritt durch die Genre, der zuerst wie ein allzu festes Haus wirkt, wo nicht genug Raum zum Atmen ist – aber dann spürt man, dass es auch Wände sind zum Festhalten. Und das jeder Ansatz und Blickwinkel notwendig ist, um zu zeigen, wie etwas auswegslos wird, was eigentlich Liebe sein wollte.« (o)