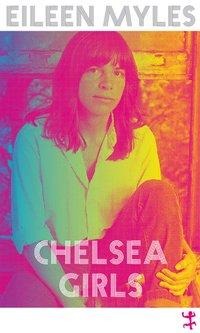

Eileen Myles: Chelsea Girls, Matthes & Seitz

Eileen Myles erzählt ungeschönt und unverblümt davon, wie es war - damals in New York - als alles möglich schien, als Warhol jedem 15 Minuten Berühmtheit versprach, als Allen Ginsberg noch zu deiner Buchpremiere kam, wenn du ihn einludst, als noch alle mit allen im Bett gelandet sind, und es immer irgendjemanden gab, der Alkohol oder Drogen dabei hatte. Doch nicht nur um wilde Eskapaden geht es, sondern auch um die katholische Erziehung in den Sechzigern, um das Aufwachsen mit einem alkoholkranken Vater, um zerbrochene Liebesbeziehungen, um Woodstock und um das Chelsea Hotel, um enttäuschte Hoffnungen, um das Schreiben an sich. Vor allem um das Schreiben über die eigene unmittelbare Umgebung, darüber, eine kraftvolle Stimme zu finden für eine damals als geradezu unerschrocken geltende lesbische Identität. Während sich jeden Tag die Frage stellte, wie man mit Gedichten allein überleben soll, schaffte es Eileen Myles nicht nur, eine neue literarische Form zu finden, sondern auch, sich selbst neu zu entwerfen, fernab von dem, was andere erwarteten.

»„Chelsea Girls“ ist Autofiktion im besten Sinne. Damit könnte Myles’ 26 Jahre altes Buch kaum mehr en vogue sein. Ob Maggie Nelsons „Die Argonauten“, Ocean Vuongs „Auf Erden sind wir kurz grandios“ oder zuletzt Garth Greenwells „Was zu dir gehört“: Die Autofiktion ist ein queeres Genre. Das hat damit zu tun, dass die Geschichten, die diese Autor*innen erzählen, solche von fluiden Körpern und widerständigem Begehren und ungewohnten Lebensentwürfen, in der Literatur immer noch unterrepräsentiert sind. Das Bedürfnis, das abzubilden, was ist, ist umso stärker, wenn das eigentlich gar nicht vorgesehen ist..« (Eva Tepest, taz)